海洋プラスチック研究最前線: 6. 生分解性プラスチック 海洋汚染防止の解決策か~生分解性プラスチックへの期待

酵素内包ポリ乳酸の作製に成功

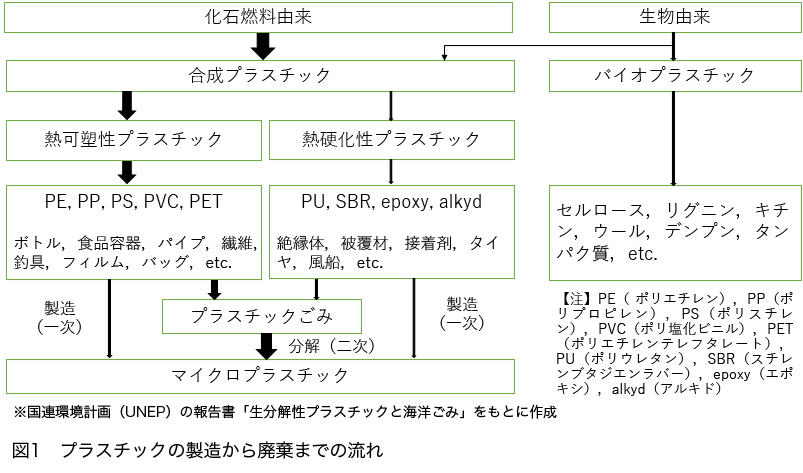

化石燃料から作られる既存のプラスチック(図1)の代わりとして期待されている「生分解性プラスチック(*1)」に,水環境でも分解する酵素を内包する新素材が新たに加わった。特殊な条件でしか分解しないポリ乳酸に,耐熱化した分解酵素を,熱を加えながら混ぜ合わせて作られた。水環境で自ら生分解し,熱にも強いという,これまでの生分解性プラスチックになかった性質を兼ね備えたものだ。開発したのは東京大学大学院農学生命科学研究科の岩田忠久教授らの研究グループで,論文を学術誌「Biomacromolecules」(2020年7月17日)に発表した。

論文や公表資料によると,研究グループは,いつでもどこでも生分解する,新タイプの「分解酵素入り生分解性プラスチック」の開発を目指し,200度の温度下で,ポリ乳酸に耐熱化した分解酵素(プロテイナーゼK(*2))を加え入れてフィルム(薄膜)を作製した。実験では,このフィルムは,水に浸すと表面の傷から水が入って分解し,また4分割,16分割と細かくしていくと分解速度が速くなることがわかったとしている。

論文や公表資料によると,研究グループは,いつでもどこでも生分解する,新タイプの「分解酵素入り生分解性プラスチック」の開発を目指し,200度の温度下で,ポリ乳酸に耐熱化した分解酵素(プロテイナーゼK(*2))を加え入れてフィルム(薄膜)を作製した。実験では,このフィルムは,水に浸すと表面の傷から水が入って分解し,また4分割,16分割と細かくしていくと分解速度が速くなることがわかったとしている。

ポリ乳酸は,トウモロコシのデンプンなどを発酵させ合成した乳酸を重合(*3)して作られる。生分解性プラスチックの一種ではあるが,高温・多湿という限られた条件(たとえばコンポスト)で分解するだけだ。研究チームは,このポリ乳酸に分解酵素を組み入れることで,水中で自ら分解する新素材を開発したのだ。

海や河川などの自然環境中には微生物が非常に少ない。生分解性プラスチックといっても,微生物や分解酵素がなければ分解しない。このため,水に触れると自ら分解し,細かくなると分解速度が速くなっていくという新素材は,既存のプラスチックの代替材として画期的に見える。ただ,生分解性プラスチック全体の状況を鑑みると,問題はそう簡単なことではないようだ。

生分解性プラスチックは汚染解決の決め手ではない?

国連環境計画(UNEP)が2015年に出版した報告書「生分解性プラスチックプラスチックと海洋ごみ~誤解と懸念,海洋環境への影響」(著者:ピーター・ジョン・カーショウ博士)は,生分解性プラスチックに対して,海洋ごみを減らすにはさほど重要ではないと断じている。かなり手厳しい評価だ。

その報告書の内容を見ていこう。結論の要旨は次の通り。

(1)陸域環境の特殊な条件下で生分解するプラスチック(たとえばアクリルセルロース,ポリブチレンサクシネート,ポリカプロラクトン,ポリエチレンサクシネート,ポリビニルアルコール)は,海洋環境でも生分解するが,その進み方はとても緩慢であろう。したがって,生分解性プラスチックが広く使われても,ごみ問題は継続し,むしろ好ましくない影響を与えかねない。また,生分解性プラスチックは高価になる傾向がある。

(2)「酸化型分解性プラスチック」は,分解を促進させるためにマンガンのような酸化促進剤を含有する。分解の過程でマイクロプラスチックが発生するだろうが,その状態はどれほど続くのかはわかっていない。したがって,酸化型分解性プラスチックは,マイクロプラスチックを生み出さないと証明されるまでは,大量のマイクロプラスチックを生み出すと考えるべきであろう。さらに,海洋環境中では,酸化型分解性プラスチックはすぐに分解しない(2~5年以上の耐久性がある)。このプラスチック製品はごみ問題を引き起こし,好ましくない影響を与え続ける。

(3)プラスチック製品が生分解性と知ると,一般人のごみ捨て行動が変わる,といくつかの研究で指摘されている。「生分解性」というラベルがあるとポイ捨てされる可能性が高くなるというのだ。

(4)以上のことから,生分解性プラスチックは海洋ごみ削減において重要な役割を担えないだろう。

分解してもマイクロプラスチックになってしまう

生分解性プラスチックは,微生物の働きによって分解され,さらに加水分解(*4)によって炭素,水素,酸素となる。しかし,報告書では,どのくらい生分解が進むかは,プラスチックの特性と置かれた環境に大きく左右され,部分的な生分解ではナノサイズの破片などを作ってしまうなど,現実環境での課題に光を当てる。

一例として,酸化(*5)と分解を促進させるために,触媒(酸化促進剤)として働くマンガンのような金属を含んだポリエチレンがある。このようなプラスチックには「酸化型生分解性」あるいは「酸化型分解性」の呼称が冠されることがある。プラスチックは,分解の初期段階では多くのマイクロプラスチックのような小さな破片となるが,最終的にどうなるかはよくわかっていない。破片の形状もそうだが,分解がどの程度に進むか,微生物がどう関与するかは,プラスチックが置かれた環境に依るだろう。工業的堆肥化を除くと,酸化型分解性プラスチックが環境中で完全に無機化するという明白な研究結果はないようだ。

酸化型分解性プラスチックには酸化促進剤が含まれている。リサイクルでこれを含む材料が混入すると,既存のプラスチック・リサイクルの有用性を損なう恐れがある。このため,酸化型分解性プラスチックのリサイクルは勧めらない。米カリフォルニア州やEU(欧州連合)では,酸化型分解性プラスチック製品の売買を管理する必要性をめぐり議論が行われている。

海洋における生分解性プラスチックの挙動

報告書は,生分解性プラスチックの海洋環境への影響をこう指摘する。

海洋における「非生分解性」と「生分解性」のプラスチックの割合を分析する試みは見受けられない。また,生分解性プラスチック市場の多くは,包装,使い捨て商品,園芸用資材に限定しているようだ。これが示唆しているのは,海に流れ込む生分解性プラスチックが与える影響は,生物が取り込む生分解性プラスチックの状況を地域ごとに補正して比べると,プラスチック全体での状況とさして変わらないであろうということだ。

海洋に流れ込んだプラスチックの摂取や体への絡まりで影響を受けている生物は多い。それに関する研究のなかでも重要なものが,アオウミガメとアカウミガメの胃腸液を使ったプラスチック製ショッピングバッグの分解実験だ。死亡間もない検体の胃や小腸,大腸から採取された胃腸液に,高密度ポリエチレンと酸化型分解性プラスチック,生分解性のPBAT(ポリブチレンアジペートコテレフタレート)/デンプン混合の3種類のプラスチックを浸した。49日後の質量の減少は,高密度ポリエチレンと酸化型分解性プラスチックはわずかで,生分解性のPBAT/デンプン混合は4.5~8.5%だった。これらの分解率は工業的堆肥化のプラスチック製品に求められるものより相当低いと評価している。(表1)

「生分解性」という"罠"

「生分解性」という"罠"

最後に,報告書は公衆の行動について触れる。

人々の海洋環境への姿勢は,年齢や教育程度,性,文化背景によって影響を受ける,と多くの研究が示している。海洋ごみへの姿勢とポイ捨ての原因となる要素については,いくつかの研究があり,たとえば,ヨーロッパ人を対象とした研究では,人々は,海洋ごみの削減について,政府と政策に委ねられるべきであると考える一方,環境保護団体が今後,最も重要な役割を担うだろうと思っていることがわかった。

人々の認識は,個人の行動から,政府と産業界の決定にまで広く影響を与える。行動を変容させるための選択肢として,人々は技術的解決策に魅力を感じていることがいくつかの証拠で示唆されている。たとえば,プラスチック製品が生分解性になることは,個人の責任を回避する技術的解決だと考えられているかもしれない。しかし,技術的改善で自分たちの責任が軽減されるとわかれば,その上あえて行動を変えようという気持ちにはならないだろう。たとえば,米ロサンゼルスの若年層を対象としたごみ捨て調査によると,製品の「生分解性」というラベルはポイ捨ての要因の一つになってしまっている。

生分解性プラスチック開発には長期的視点が必要

UNEPの報告書は生分解性プラスチックに厳しい評価を下している。それでも,報告書が指摘する「弱点」を克服できれば,既存のプラスチックを代替しうる有力候補になるのではないだろうか。たしかに汚染問題に対する短期的な対応も大事だが,長期的な視点から考えて,問題解決の一助になる可能性がある研究開発を進めていくことにも,意義があると思われる。「弱点」ばかりを見ていても,未来は開けない。

生分解性プラスチックの現状と将来

生分解性プラスチック研究の第一線で活躍し,酵素内包のポリ乳酸を開発したチームを率いた岩田教授に,その開発の現状と将来について,オンラインと電子メールを利用しインタビューした。その要旨は次の通り。

|生分解性プラスチックにはどういうものがあるか|

生分解性プラスチックとしては,長い間,ポリ乳酸が注目されていた。植物成分由来で「バイオマスプラスチック」としても受け入れられている。ただ,高温・多湿のコンポスト装置を使わないと分解しない。土壌や川,海では分解しないのだ。

一方,脂肪系(*6)であるPHBH(*7)やPBSA(*8)などには生分解性がある。ただ,土壌では分解するが,川や海でどうなるかよくわかっていない。

|生分解性プラスチックの将来は?|

石油由来のプラスチックは50種類以上ある。それに対して生分解性プラスチックはまだ種類が少ない。既存のプラスチック類に代わるには,多種多様の生分解性プラスチックが必要だ。そのためにはクリアーしなくてはならない課題がある。

一つはコスト(費用)である。安ければたくさん売れ,大量に生産できる。しかし,大量に生産できないと安くならない。難しい課題だ。ポリエチレンやポリエチレンテレフタレート(PET)は開発から70年経っている。合成技術は,試行錯誤が重ねられて確立した。その結果,安く大量に生産される体制ができ上った。

二つ目は,使っているときに壊れては困るという点だ。しかし環境中では分解しないといけない。「使うときはしっかりしているが,環境中では分解しやすい」という,相反する性質が求められている。このため,生分解性プラスチックには,分解を始めなさいという「分解スイッチ」が必要だ。たとえば,海なら塩分濃度でそのスイッチが入るようにするのだ。ただ,こうした開発には相当な時間がかかるだろう。

三つ目は分解速度をどうコントロールするかだ。分解は1週間後で終わるのか,1年後で終了するのか。私たちは,分解速度を制御できる因子を,分子の立体構造や材料などから探している。これまでに,私たちはプラスチックを分解する酵素を探し出した。実験ではプラスチックを分解することが確認された。では,海などの自然環境下ではどうなるか。実証実験として既存のプラスチックと酵素内包の生分解性プラスチックなどを海底に沈めている。2019年9月に伊豆・初島沖の深海850メートルに,2020年3月には南鳥島沖の5000メートルの深海底へと,それぞれ置いた。いずれも1,2,3年後に引き上げ,分解の状況を調べる計画だ。

|生分解性プラスチックの活用法は?|

適切な用途や使用場所を考える必要がある。たとえば,農業用マルチフィルム,漁網,土嚢袋,ゴルフ・ティー,釣り糸,砂漠の緑化資材など,環境中で使われるが,回収が難しいものに使われるのが適当だろう。一方,生ごみと一緒にして廃棄されているもの,たとえば,分別できないオムツや生理用品,ティーバッグ,ラップなどへの活用は難しいだろう。

新型コロナウイルス対策として大量に使われ,一部が環境に放出されているマスクは,生分解性プラスチックで作られた方がいい。しかし,衛生面や感染防止などの観点からは,収集して燃やした方がベターだ。衛生,感染防止から考えれば,マスクを生分解性プラスチックで作るかどうかの判断としては「最後の最後」になるだろう。

プラスチック汚染問題はゼロか100かではない。いきなり解決できるものはないだろう。たとえば,生分解性プラスチックであっても,海に出れば粉々になってマイクロプラスチック化するのは当然で,また,海に出た翌日に分解して消えてなくなるわけではない。100年分解しない石油合成プラスチックに対し,10年で完全に生分解すれば,それはそれで価値があると思う。物事は,多面的,多角的にとらえて対処することが必要で,プラスチック問題もそうだ。さまざまなプラスチックを「適材適所」で,きちんと理解して,管理して使用することが重要だ。

(文責 三島勇)

注*)

-

生分解性高分子ともいう。岩田教授によると,生分解性プラスチックは,微生物が分泌する酵素によって水に可溶なモノマー(比較的小さな分子からなる物質。単量体)あるいはオリゴマー(分子量が1万以下の低重合体)にまで分解され(酵素分解),その後,微生物体内で代謝され二酸化炭素と水にまで分解される(完全分解)。

-

カビの一種「Tritirachium album」から取り出した酵素。

-

単量体(モノマー)が,化学反応により多数結合して高分子化合物(重合体,ポリマー)を生成する反応。

-

加水によって化学結合が壊れる過程を指す。

-

物質が酸素と化合すること。

-

化学合成系の脂肪族ポリエステル。

-

微生物産生ポリエステル。微生物が植物油を摂取し,ポリマーとして体内に蓄えたものを取り出した,植物由来材料。カネカが開発。

-

ポリブチレンサクシネートアジペート。植物由来のコハク酸などを原料とする。