About this project本プロジェクトについて

私たちは日常生活や産業活動で多量のプラスチックを使用します。残念ながら部分的には自然界に漏れ出て、海にも流れ込みます。

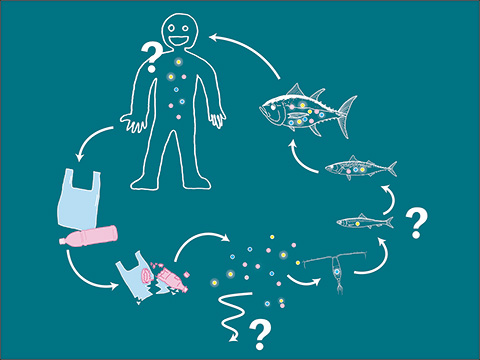

海洋に流出するプラスチックの量は世界のGDPと相応じて増え続け、環境汚染が顕在化しています。プラスチックはプランクトンや小魚、さらには海鳥などによって摂餌され、プラスチックそのものに含まれたり環境中から吸着したりした有害な化学物質を生体内に運ぶほか、太陽光を浴びるうちに劣化してメタンガスのような二酸化炭素よりも強い温室効果を持つガスを放出することが知られるようになりました。世界中の多くの研究者から次々と報告されるプラスチックの問題は、もはや経済活動に影響を及ぼすまでになってきています。

しかし、地球規模での対策が急がれる中、具体的な政策に結びつく、根拠といえる実態を私たちはあまりよくわかっていないという現状があります。例えば、海を漂う多量のプラスチックごみはいったいどこに行ってしまうのでしょう?

そこで東京大学は、日本財団から未来社会協創基金(FSI基金)に助成を受け、2019年に大気海洋研究所に「海洋プラスチック研究事務局」を設置し、「FSI海洋ごみ対策プロジェクト」を開始しました。日に日に切迫する海洋のプラスチックごみの包括的な対策にむけた研究、情報発信を、国内外の研究機関と連携して行っています。

2019年から3年間の研究成果を踏まえ、2022年度からさらに3年間、研究を推進することになりました。

Our missionミッション

ActⅠ海洋プラスチックごみの科学的知見の充実

海洋プラスチックごみ問題に対応するための基盤となる科学的知⾒を充実させ、信頼できる科学的根拠に基づいた⽅策で問題解決に向かうことが必要です。このため、東京⼤学を中核とし、関係する⼤学と連携して、以下のテーマに取り組んでいます。

ActⅡ研究プラットフォームの構築および情報発信

国内外の異なる分野の学問領域を含む研究者等との連携を強化するため、「研究プラットフォーム」の構築を⾏い、あわせて研究成果等の情報発信を強化しています。