生物のプラスチック摂取は「進化の落とし穴」?~抜け出す方法を探る

プラスチック汚染が生態系に広がり,多くの生物がプラスチックを摂取している。「なぜ生物はプラスチックを食べてしまうのか」。基本的で重要な疑問に答えようと,ブラジルのアラゴアス連邦大学のロブソン・G・サントス准教授らの研究チームが進化論と生態学の見方を通じて過去の研究を精査した。プラスチックの摂取を促進させる3要素-環境中のプラスチックの豊富さと個体が「食物」として受け入れる閾値(受容閾値),自然の餌が与える情報(刺激)と重なるプラスチックの食べ物としての情報-があることを解明し,その研究成果を科学誌「Science」(2021年7月2日)に公表した。

1565種の生物がプラスチックを摂取

地球上でプラスチックを摂取している生物はどのくらいいるのだろうか。

過去の研究成果によると,1288種の海洋生物と277種の陸・淡水生物の計1565種だった。これらの研究成果をチームは再検討した。

チームは,陸・淡水の生態系の研究は,海洋生態系と比べて少なく,そのことが,陸上・淡水生物の種の少なさに反映されているという。プラスチックを摂取しているとされる分類群が幅広く,プラスチック汚染が「生命の樹」の枝の多く-8つの門と脊椎動物の半分以上-に広がっているとみている。

プラスチック摂取と「落とし穴」

プラスチックに汚染された生態系で,生物はどうプラスチックを取り込んでいるのか。

チームはこう指摘する。生態系は,人類によるさまざまな圧力を受け,急激に変化している。質の高い選択肢(注:生物の生存にとって最適な餌などを指す)の情報に似せた質の低い選択肢(注:生物の生存にとって適切ではない餌などを指す)を膨大に生み出している。この質の低い選択肢による誤導が,動物に不適切な選択をさせてしまう「進化の落とし穴」に陥らせている。この意味でプラスチック摂取は進化の落とし穴と考えられるという。環境に突然出現したプラスチックは,餌に似た情報を発しながらも実際には餌とならない,あるいは有害な選択肢となり,不適切な採餌行動反応を招いている。

「落とし穴」という考えはどこから出てきたのか。

チームによると,この概念は,オサガメのプラスチック摂取を説明するためにはじめて使われたという。透明なプラスチックはオサガメの好物であるクラゲによく似ている。いわゆる「クラゲ仮説」であるが,自然の餌とプラスチックが色や大きさ,形が似ているため,餌とプラスチックを区別できず,多くの海洋生物がプラスチックを餌として食べてしまうと説明されている。しかし,実際には,個体が摂取したごみの色や形など物理的特徴はしばしば異なっていたとしている。

最近のプラスチック摂取の研究でも,プラスチックと餌の類似性に言及するとき,進化の落とし穴の概念が引き合いに出されている。プラスチックと餌が酷似しているという考えは,その概念の説明の一部であるが,進化の落とし穴という枠組みを使うことで「プラスチック摂取の落とし穴」を解明できるかもしれないという。

落とし穴の深さを知るカギとなるのは,動物の進化の過程によって獲得した食べ物に対する反応と,プラスチックごみの豊富さだという。なぜなら,進化的反応と豊富さの2つの要因が変数となってプラスチック摂取の可能性と生物のプラスチック蓄積に影響を及ぼしていると考えられるためだとしている。

進化論,生態学,認知論を統一した評価枠組みを作る

チームは,進化の落とし穴論という大きな視点から,進化論と生態学,認知論の方法を統一する必要があるという。統一に向けて,「信号検出理論」(注1)とその進化論的適用(受容閾値)を利用することが,プラスチック摂取の背景にある「ドライバー(原動力)」の理解とそれらの関連付けの手がかりになるとしている。

進化史によると,生物は,常に2つのタイプのエラーの兼ね合いに悩まされている。低利益の選択肢を受け入れてしまうか,それとも高利益の選択肢を拒んでしまうか,だ。プラスチックはこのうち,低利益の選択肢に,急速かつ多様な種類でもって入り込んでいると考えられ,生物が食物とプラスチックを見分ける能力を試しているといえる。

有益な食物であるという認識は,個体が知覚する情報の種類と,個体の受容閾値のレベルに依存している。その情報レベル次第で「物」の拒否か受容かを切り替える。受容閾値は,あまり益のない選択肢を受け入れるコストと有益な選択肢を拒んだ場合のコストを勘案して選択される。覚知した刺激を識別する生物の能力は限られているため,低利益の「物」も高利益の「物」も捕食者に提示するシグナルの種類の間には情報分布の重複があると想定すべきだとする。また,受容閾値はその時の事情から影響を受けるかもしれないともいう。ここでいう「時の事情」とはいつ起こるかわからないリスク(たとえば捕食や飢餓)の認識のようなものだ。

プラスチックは"餌"の一つ?

生物は,摂取する「物」が有益か有害かを見分けながら,少しでも利益がある「物」を選択しようとしている。では,プラスチックをどう識別し,摂取の可否を決めているのだろうか。

チームは,プラスチックは環境中に広く分布する粗末な食物の選択肢の一つとみることができるという。個体が出くわしたプラスチックを摂取するかどうかは,受容閾値とプラスチックと食物との情報の重複の兼ね合いに依拠する。共通する情報の重複の多さおよび/または低い受容閾値は,個体が有害な選択肢を受け入れる機会を増やすだろうとみる。情報の重なりの多さと低い受容閾値は相互に作用し,環境中のプラスチックの"餌"を増加させる。こうしてプラスチックの豊富さが高まると,プラスチックが出す採餌情報(たとえば素材や大きさ,形状,色)が多様となり,それとともに生物がプラスチックと出くわす確率もさらに高まる。

プラスチックの量と分布は,生物の採餌戦略と相まって,生物がプラスチックに出くわす比(プラスチックの豊富さ)を決める。チームはこう説明する。情報の重複と受容閾値は,信号検出理論での受容閾値の理論的な変数(要因)であるが,いくつかの経験的な代替尺度で評価できる。プラスチック摂取の場合,その尺度は情報の重複と受容閾値に関連する主要な3点-食物の選択範囲性(ジェネラリストとスペシャリスト),栄養状態(飢餓のリスク),餌とプラスチックの(物理的,化学的)類似性-である。

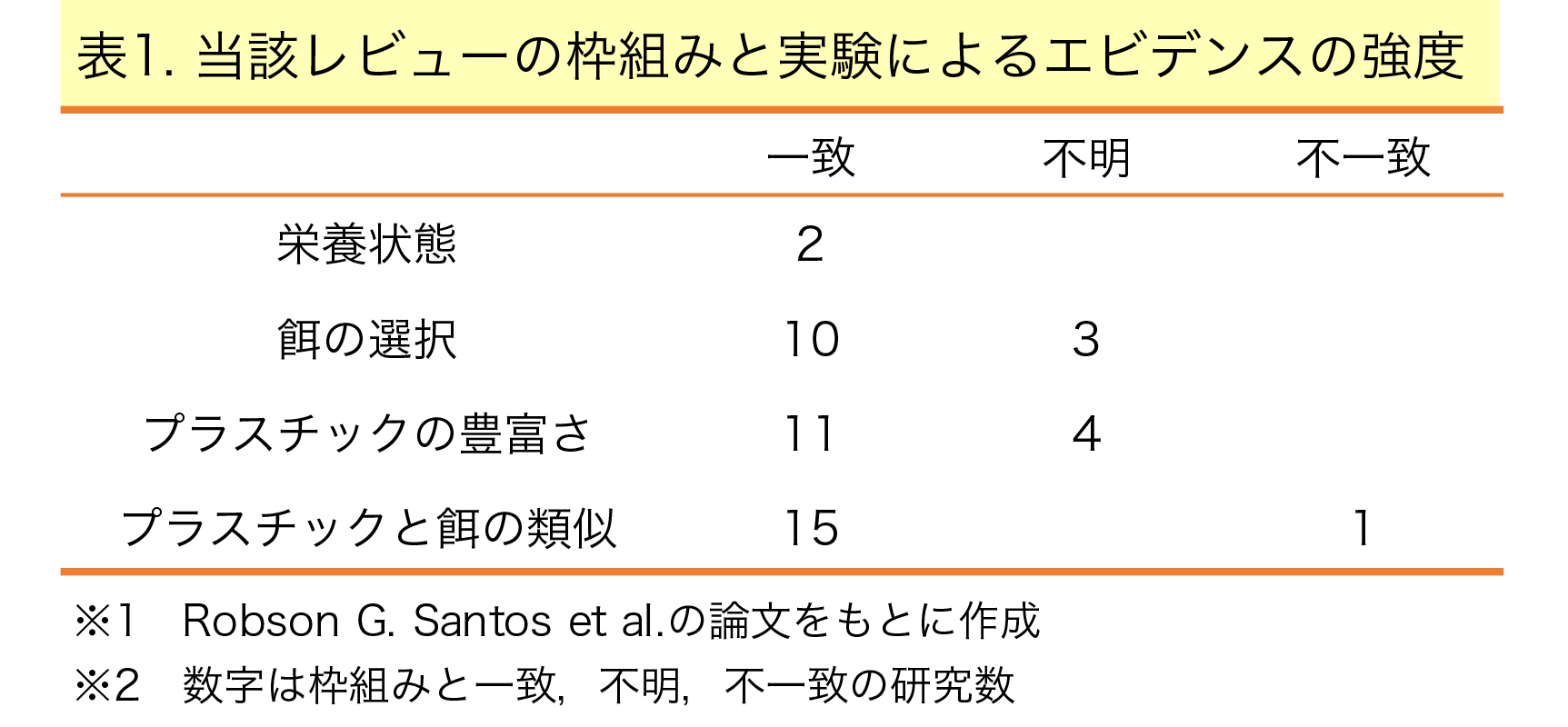

チームは,この3点とプラスチックの豊富さと合わせて,プラスチック摂取のリスク評価の基礎となるはずだとする。これらについての研究成果は少ないが,こうした枠組みは実験が示す結果と一致するという。(表1参照)

ジェネラリスト種がプラスチックを摂取する

一般的に,スペシャリストの種は,狭い範囲の食物を消費し,最も有益な食物だけを摂取する傾向がある(高い受容閾値)。一方,ジェネラリストの種は,幅広い範囲の食物を摂取し,採餌中に出くわす餌をほぼ食べてしまう(低い受容閾値)。環境においてプラスチックの豊富さが同じなら,スペシャリストよりもジェネラリストがプラスチックを餌として摂取してしまう,とチームは予想している。

飢餓がプラスチック摂取を促進

飢餓は,採餌能力を衰えさせ,摂餌の受容閾値を低下させる。この結果,生物は低利益の食物を消費することになり,日和見的な採餌行動を増やすため,プラスチック摂取のリスクも増大させるとみる。また,選択肢の予見不可能性(注:被害が発生する可能性を事前に認識できないことを指す)はジェネラリストの増加と日和見的な採餌行動につながるともいう。他の捕食者の狩りの残り肉などを漁ることは,陸と海の多くの種でみられる典型的な行動であり,海洋動物がプラスチックを摂取するとされる経路であると示唆されている。実際,プラスチックを食べていた陸の種の3分の1が習慣的または日和見的に残り肉を食べる動物だったという。

プラスチックと食物の類似性

自然の食物とプラスチックの類似水準(摂餌情報の重複)が,海洋動物のプラスチック摂取に影響を与えていると考えられ,淡水や陸域の種でも示唆されている。食物とプラスチックの類似性に基づく一般的な認識は,知覚器官の限られた識別能力に関わる。視覚情報はプラスチックの発見とそれらの摂取に影響を及ぼす。環境中のプラスチックは,(たとえば大きさで)「非常に類似している」から「あまり似ていない」まで,と情報に幅があるものの,「明らかに類似している」という水準にはない。

ただ,生物の体の大きさは摂取するプラスチックの範囲を限定するが,摂取可能な微小プラスチック断片に当てはまるのかどうか,さらに研究する必要がある。

濾過食や懸濁物食,沈殿物食の生物は,プラスチックの大きさが餌と類似しているため,プラスチック摂取による影響をもっとも受けやすい。プラスチックの非物理的な特性は言うまでもなく重要だ。プラスチックの化学的特性は,餌が醸し出す特性と重なり,プラスチック摂取を促進するものとして機能している。「プラスティスフィア(プラスチック生存圏)」(注2)から発する紛らわしい情報化学物質(注:ある生物種から放出され、それを受容した生物種に特定の行動学的・生理学的反応を引き起こす化学物質)は,自然の食物から発する化学的特性と同じことが多く,脊椎動物や無脊椎動物のプラスチック摂取の原因と指摘されている。

しかしながらプラスチックと餌の類似性について評価するのは難しい。エレオナハヤブサは,動きのすばやい獲物を捕らえる能力を持つが,プラスチックを自然の食物と間違えると報告されている。したがって,プラスチックの不幸なほどに幅広い多様性は,際限なく多くの,除外できない可能性を,摂取を誘う情報の重複の中に供給することとなるという。

研究が少なく,手法にも課題がある

食物選択性や栄養状態,プラスチックと餌との類似性の視点からプラスチック摂取を見てきたが,これに関しての研究は不足し,十分にデザインされた研究も少ないようだ。

チームは研究の現状をこう指摘する。プラスチック摂取に関する研究成果は増加している。しかし,プラスチック摂取を潜在的に促進させるものを解明する研究は少ない。さらに,こうした研究のほとんどは分類群に限った生態的な点を評価することに焦点を当てる。このため,種間の類似性を探る点が不足し,また,多様な潜在的な原動力(たとえばプラスチックと出くわす確率や食物選択)を取り入れているが,幅広いリスク評価は十分ではないとみる。プラスチック摂取は,多様な生態系に,速いペースで拡散する問題だ。どう包括的なリスク評価を作成していくかという一般的な世界的合意が必要であるとしている。

プラスチック摂取は種の生息数減少につながる恐れ

個体レベルにおける健康への急性と慢性の影響は,実験とフィールドの研究で報告されているが,生息数レベルでの潜在的影響の研究は始まったばかりだとする。自然環境の生息数水準に関して汚染物が慢性的な影響をどう与えているかを評価するのは難しい。ただ,いくつかの研究成果はある。たとえば,残留性有機塩素化合汚染物質の慢性的な曝露が,世界的規模でハゲタカやシャチを絶滅の危機に追い込んでいるというものだ。プラスチック汚染の曝露で引き起こされる野生生物への脅威はいくつも現れ始めている。チームはこれらからも有益な教訓が引き出せるとみている。

プラスチックの落とし穴は塞げるか?

プラスチック摂取の落とし穴を塞ぐ方策はないのか。

チームは言う。生息数統計と生態進化に関するシミュレーションは,進化の落とし穴が生息数減少につながることを示唆する。この落とし穴をどう塞ぐかが重要だが,3つの過程-自然選択(自然淘汰),学習(生物体が知覚によって行動を変えること),人間の管理-とその相互関係が,重要になるだろうという。

自然選択では,プラスチック汚染に対する順応反応の進化は,プラスチックと食物を識別する能力を改善する知覚・認知機能に関係する,遺伝性の特性である発現と選択を必要とする。これは,多様な種においてそれぞれ違った進化の時間スケールで潜在的に起きるだろう。

学習は,選択のように個体群が環境の変化に反応する仕組みを示し,個体群を進化の落とし穴から抜け出せるようにする。しかし,学習と学習による行動(文化継承)を受け継ぐ能力は種によってさまざまだ。プラスチック摂取の否定的な結末を示す研究は,有害な効果の慢性面を強調している。摂取行為とそれによるマイナスな結末の出現との時間的な離隔は,個体群がプラスチック摂取による乏しい見返りについてのフィードバックを得る可能性を低下させる。このため経験を通した学習過程は脆弱であるという。

プラスチック削減が不可欠

進化の落とし穴を塞ぐために,遺伝子の変異による自然選択を待っていると膨大な時間がかかる。学習もあまり期待を持てない。3つ目の「人間の管理」を選ぶほかないようだ。

自然選択および/または学習が頼りにならないとなれば,あとは人間の介入しかない。チームは,進化の落とし穴に陥るリスクを低減するには,人間の介在-低質な選択肢の吸引力の低減と落とし穴に出くわす確率の引き下げ,があるとしている。

プラスチックの「吸引力の低減」については以前から示されている。しかし個々の知覚・認知システムを有する多種の生物に通じる万能解決法はないだろう。したがって,「出くわす確率の引き下げ」となるプラスチック削減が必要だとチームは指摘している。

研究の進展とともにプラスチック社会の改革が必須

「おや」と思った人も少なくないだろう。プラスチック摂取を抑制する方策があまりにもシンプルな「プラスチック削減」に収斂されたからだ。しかし,論理的に考えると「この手」しかないと思われる。それにシンプルだからこそ取組みやすいという面があることも事実だ。

では今後の研究はどうしていけばいいのか。チームの考えはこうだ。

生物におけるプラスチックの有害な影響は数多く報告されているが,生息数レベルの影響についての研究は着手されたばかりだ。モデルによると,進化の落とし穴は個体群の生殖能力に甚大な影響を与えるため,最大のリスクを想定して個体や個体群,種を見ていかないといけないと示唆しているという。

プラスチックの摂取と影響の研究は,栄養と知覚の生態学に広げ,進化論的視点で生物の行動を評価するといった点に焦点を当ててほしい,とチームは訴える。また,プラスチックの相対的な吸引力や現実的なシナリオのもとでの食物に関する選好を評価するように研究をデザインし,摂取の原動力の相互作用については,摂取リスクの評価を統一するべきだという。さらに,進化の落とし穴が引き起こす脅威も,世界中の生態系に加えられる圧力であるという現代の文脈で考える必要があるともいう。

そのうえでチームはこう強調する。プラスチック汚染の時計を止めることはできないが,蔓延しているプラスチック汚染の落とし穴の影響を最小化する方法を取ることはできる。プラスチック汚染は深まり,たとえ今日,緩和政策を充実させても,何百万トンものプラスチックが毎年,環境中に蓄積していく。このプラスチックの落とし穴を最小化するというシナリオにおいては,改革への確固たる国際的な関与が求められる。その改革には科学に基づく,消費の前後の解決策-プラスチックの生産・使用の大幅削減,つまり循環経済への移行,そして世界中の廃棄物の管理と回収への投資-を含めなければならないとしている。

歯止めがかからないプラスチック汚染の対応策は限られてしまうだろう。しかし,そうした対応策を取ってもすぐに効果があがらないというペシミズムにとらわれている時間はない。今できる方策を着実かつ迅速に実施し,現状の汚染を少しでも緩和しながら,次なる方策を模索していく以外に落とし穴を塞いでいく道はないようだ。

(文責:三島勇)

注1 信号検出理論(signal detection theory)

心理学において,雑音(ノイズ)の中にある特定の情報(信号)が含まれているか否かを判断する検出者の反応を定量化する理論。感覚・知覚実験の土台を支えている重要な理論である。

注2 プラスティスフィア(Plastisphere)

米国のエリック・ゼトラー博士らが2013年の論文で,北大西洋で回収した海洋プラスチックごみを分析し,従属栄養生物(生活に必要な炭素化合物を他の動物が作った有機物に依存する生物。動物,菌類など)や独立栄養生物(無機栄養素として必須のものが存在すれば二酸化炭素を同化して生活に必要なすべての有機物を合成できる生物。光合成を行う植物など),捕食者,共生生物が群集していることを発見し,この群集を「プラスティスフィア」と呼んだ。